どうも、今日もずぼらな自分に鞭を打って執筆中のAraiです。相変わらず体調がイマイチですが何故かモチベーションは高く…これ先週とは真逆な状況でして、中々身体と心が上手くリンクしてくれないものだなぁと思わされます。

さて、今回はお待ちかねの具体性と即効性のある議題です。これを読めば明日からの運転が変わる?かもしれません。

ステアリングインフォメーション

上記の言葉を耳にしたことはありますでしょうか?私が尊敬する黒澤元治氏のよく口にする単語でもあり、私が知ったのも氏からであったと記憶しています。世間一般にはステアリングを通じて得られる情報のことを指すようですが、氏は原語に忠実と思われるsteering=操縦において感じ取る情報全般1と定義しています (そもそも日本では恐らく氏が最初に使い始めた単語とのこと) 。尊敬する「ガンさん」に敬意を払い、私も氏の定義に従って以降の話を進めたいと思います。

運転中に車から得られる情報は実に多岐に渡りますが、その中でも特に重要になるのがタイヤの情報です。使い古された言葉ではあるのですが、車は路面に唯一接しているタイヤの力によってのみ運動しており、これが車両運動の全ての基礎になっています。極論すれば運転の上手い下手はタイヤの運動性を如何に使い切れるか?に集約されると言っても過言ではないと思います (タイヤの運動性を活かしきれるかは車作りにおいても重要な指標になります) 。タイヤを使い切るにはまず感じ取ることから…ということで、今回は前後のタイヤがグリップしているのかしていないのか?の判断方法をお伝えします。

フロントは掌、リアは腰

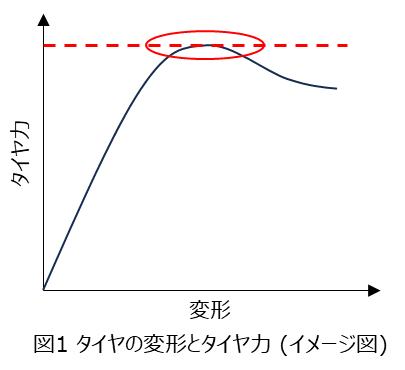

結論は見出しの通りです。ハンドルを通じて掌で前輪のグリップを感じ、シートを通じて腰で後輪のグリップを感じます (正確にはそれらに加えて耳石器で感じる加速度と三半規管で感じる角速度も) 。ポイントはタイヤが力を発生するメカニズムにあります。イメージとしてはこれまたよく引き合いに出されますが、消しゴムを思い浮かべていただければと思います。タイヤは消しゴムのように捩じられたらその変形に応じて力を発生します。イメージとしてはある程度まではリニアに、あるところからは飽和してむしろ落ち込んでいくと思っていただければと思います (図1) 。

車として前輪はハンドルを切ることによって、後輪は車体が自転することによってそれぞれタイヤが捩じられて力を発生しています。前輪の方は比較的容易に理解していただけるかと思います。ハンドルを切っていけばそれに応じて車はどんどん曲がっていきますが、あるところからは切った量の割に曲がらなくなる…というのは何となくご理解いただけるのではないでしょうか?この時に掌で、ハンドルを切っている量≒変形量、ハンドルの重さ≒グリップ力の二つを感じ取るというのがポイントです。

難しいのが後輪です。こちらは前輪と異なり直接グリップを感じとることは出来ないので、腰で変形を感じ取ってグリップ力は変形の推移から脳内で補完するイメージで私は運転しています。腰でどう変形を感じ取るのか?というのがポイントですが、ここはフォークリフトやコーヒーカップに乗った時の感覚を思い出していただけると幸いです。どちらも乗ったことがない方はオフィスチェアでクルクル回ってみてください (責任を持ってやってみたところ私は見事に酔いました…) 。どうでしょう、腰の辺りで回転を感じられましたでしょうか?車でこれが一番分かりやすいのはドリフト状態の時ですが、そこまでいかずともグリップ状態でも実は微小に回転は発生しています。タイヤが柔らかいほど、車速が高いほど、Gが高いほど顕著に回転運動をします。分かりにくければ安全な範囲でリアタイヤの空気圧を落としたり、タイヤの扁平率が高い車に乗ってみたり、車速を上げて試してみてください (交差点ではなく高速のJCTで感じてみるなど) 。慣れてくると、ハンドルを切る→回転運動が始まる→回転運動が落ち着く、という一連の動作にちょっと時間差があることに気付くかもしれません。これはS字コーナーの切り返しのようなシチュエーションが特に分かりやすいです。また、やはりこの遅れも高車速になるほど拡大します。一般道と高速で車線変更の感覚が何となく違う…と気付いた方は鋭いです。

コントロールするにはまず感じ取ること

ここまでで既にそこそこの長さになっているので続きはまた改めて記事にしますが、上記が分かるようになって初めていわゆる荷重移動やアンダーステア、オーバーステアのコントロールが出来るようになります。”車に乗せてもらっている”運転から、”車を操る”運転へのファーストステップはまず「感じ取ること」です。そして感性は磨くほどに繊細かつ正確になります。

とにかくまずは前後のタイヤの変形とグリップ感を感じ取る訓練を積んでください。同じ時間車に乗っていても、漠然と運転するのと課題をもって運転するのでは全く成長が違います。何より、車を分かろうと思って運転すること、そして一つずつ車を理解していくことは何物にも代えがたい喜びを味わわせてくれます。一歩ずつの成長を楽しみながら日々の運転に取り組んでいただければ幸いです。

というわけで今回も長くなりましたが最後までお付き合いありがとうございました。また次もやる気が途絶えないうちに書きたいと思いますので、楽しみにお待ちいただければ幸いです。

- 黒澤元治, 新・ドライビングメカニズム, 主婦と生活社, 2013. ↩︎

コメント